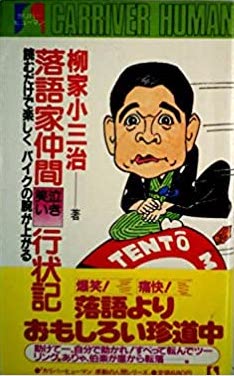

10月7日(2021年)に81歳で亡くなった人間国宝の落語家、柳家小三治さんは大のバイクファンでした。バイク旅やバイク考を書いた『落語家仲間泣き笑い行状記』(交通タイムス社・1984年刊)という本を出されています。

著者紹介には次のように書かれています。

昭和56年4月より、寄席通いの足として、オートバイに乗り始めた。初めは50ccだったが、250cc、650ccと乗り継いでいくうちに、オートバイの世界に魅了されていく。現在はヤマハXJ750E、FJ1100の2台の大型バイクとオフロードバイクのXT200を所有している。

柳家小三治さんのこの中では、ぼくのことをふれた箇所がありますので、紹介させていただきます。

木曽福島から山の中へ右折して、それも道を間違えたりしてね。バイクならちっとも驚かないし、わずらわしさがない。

車で間違えると、

「あ、いけね、間違えちゃった。また同じ道を戻らなくちゃいけない」

とか思ういら立ちさが、バイクの場合には、

「同じ道を逆方向から走っていくと違う風景に見える」

なんて、つまらないことに感心したりするものだから、ちっとも苦じゃない。道を間違えるなんてえのは、かえって、おもしろい。

道を間違えて山の中へ入りましたよ。そうすると、今度はいままでとは違って、同じ舗装でも少しいいかげんな舗装があったりしてね。バイクにとって、砂利だの砂を撒いた道というのは天敵ですから、そういう道へ出れば、かねて練習したことをそこで実行するわけです。こういう道のときには、なるべくステップの上に重心をかけるようにとか、ひざのグリップをギュッと締めなくてはとか、そういうようなことを思い出しながらやるんだけれども、まだまだ経験が浅い時分だからうまくいかないわけです。ドスッなんて、後輪がすべったりすると、冷やっとして油汗が出る。

「ああ、おっかなかった」

なんて、止まっちゃ、大きく深呼吸してまた走り出す。

急に細い道になったかと思うと、砂利道ばかりになったりして、怖い思いをして、それこそバスなんかとても通らない。四輪だって、下手すりゃ通れないくらいの、そんな道だったような気がします。

それで名もしらぬ峠を越えるたびに、

「そういえばオートバイ雑誌に、日本の『峠』という名前のつくところを全部征服しようと頑張っている『賀曽利さん』という人がいたな」

なんてことを思い出し、

「あの人は、ここの峠を通ったかな」

なんて考えながら走りました。

何とか峠というところを越えたとたんに、いままで山に向かって、登ってきた道が、急に目の前がパッと開けて、崖のような感じの絶壁の下に、開田村の大きな原野が広がっているんです。

恐らく、人も住んでいないような、ほとんど手も加えられることもない、しかも木曽御嶽山の大爆発の際、火山灰でやられてしまった。そういう土地が目の下、何百メートルか何千メートルかしりませんけれど、広がっているんです。

ストーンと切り下がった足元から木曽の御嶽に向かって、うねうねと大地が続いていくさまを、ちょうど西日が山の肩にかかるくらいの逆光の中で見たときの、そのスケールの大きさてえものは、世の中であんな大きな景色を見たことがないってくらい。バイクで来たからこそ、そういうふうに見えるんだなって思いましたよ。

この風景を自動車で見たら、「わあ、きれいだね」なんていうくらいの淡々とした調子で、通り過ぎちまったに違いないけれども、そのときはあまりにも自然の織りなす壮大さと美しさとーーその美しさだって、たまたま西日を浴びたある一定のほんのわずかの時間でしかないであろう、そのときにめぐり会えた自分。明日もこの景色を見てやろう、と思って朝から待ち構えていたって、決してこの景色には、もうめぐり会えないかもしれないという、その出会い。うれしかったですねえ。一人で来るんじゃなかったと思ったねえ。

「おい、見ろこれを」

という友達がそばにいて、あるいは、

「この景色を本当に大勢の人に見せてやりたい。東京に帰ってから女房や友達に、あの景色をどういうふうに説明してやったら、あのすばらしさ、大きさというものがわかるだろうか」

逆光の中で、黒ずんだ御嶽山のすごさというものは、間違いなく富士山よりも大きかった。富士山は大きいなと思って見たけど、あの角度、あの時間、あの照明で、バイクで登ってきたその目の前に、パッといきなり開けた、あの景色の中で見た、あの木曽の御嶽山のものすごいことを。

滝沢修の「夜明け前」を見たときに、木曽節が聞こえてきた御嶽山のすごさというものを、土地の人がしみじみかみしめているであろうということが、そのときそこに佇んでみて、初めてわかりました。何とも言えず、自分の心の中が神々しいような気持になってね…。

文字でこうやって書いていると、そんな感じも多少は出てくるかもしれないけれど、どれほどのことが読む人に伝わってくるのか、においすらもしないんじゃないかと思ったりして…。

だから賀曽利さんは峠を越えるたびに大きな喜びがあったに違いない、それを文章の中で、やっぱり何分の一かもくみ取れないであろう読者に、歯ぎしりをしたんじゃないかなあ、なんて思いました。

とにかく知らないところの峠道だから、暗くなっちゃうといけないと思って、先を急ぎました。

柳家小三治さんはご丁寧なお手紙とともに、この『落語家仲間泣き笑い行状記』を送ってくれました。お手紙には『月刊オートバイ』誌の「賀曽利隆の峠越え」の連載と、交通タイムス社刊の『賀曽利隆の峠越え』の本を読んでくださったことが書かれていました。

心より柳家小三治さんのご冥福を祈ります。

賀曽利隆